Pela milésima vez, o filme Minority Report passou na TV aberta. Finalmente consegui empurrá-lo por inteiro goela abaixo. Em algum momento – de tão ruim – o filme trouxe à tona a maneira muito atípica pela qual me interessei por cinema.

Em casa nunca tivemos vídeo cassete. Nem no tempo das vacas gordas. Não tínhamos o hábito de assistir filmes. Acho que não faziam falta diante da nossa pilha de vinis. Às coleções do Chico, Caetano, Mutantes, Clube da Esquina, Elis e Beatles foram adicionados U2, Smiths, Dire Straits, Police, Eric Clapton, Lulu Santos, Legião Urbana, Cazuza, Paralamas…

Nos poucos contatos que eu tinha com a televisão, eu me divertia com o indelével Curtindo a Vida Adoidado e tinha vontade de pilotar o DeLorean na companhia do Dr. Emmett Brown em De Volta Para o Futuro. Porém, nada que me seduzisse muito.

Indícios do não gosto por cinema

A cada ida – usualmente a contra gosto – ao extinto Cine Cariru, eu me sentia cada vez mais alienígena e menos adolescente. Embora a história e o pano de fundo de Ghost e Meu Primeiro Amor fossem interessantes, não alcançaram algo que eu levei anos para descobrir o que era. Também não me emocionaram. Senti um leve aperto no coração nas passagens crucias, mas nada que chegasse perto do “vale de lágrimas” em que se transformava o cinema.

Em Parque dos Dinossauros tive meus primeiros indícios de compreensão do meu não gosto por cinema. O vilão gordo, desorganizado e sem escrúpulos me pareceu caricato. A genética me pareceu simplista. A história me pareceu forçada. Nem comentei isso com a galera porque eu já havia assumido o papel de ranzinza frente às minhas decepções fílmicas. Ainda mais que todos estavam deslumbrados com os efeitos especiais.

O insuportável filme Independence Day

A situação desandou de vez com o furacão da época: Independence Day. Logo no começo senti uma ligeira indisposição ao ver o mesmo ator de Parque dos Dinossauros repetir o mesmo papel num filme que eu teria de encarar inteiro pela frente. A diferença era só a presença dos óculos. Não me lembro o nome do personagem e muito menos o do ator. Só me lembro que era o único sujeito inteligente do filme.

Raios laser de cá, explosões da lá, eu percebia que muito tempo se passava sem o conteúdo da história evoluir. Bom, a “evolução” se deu numa brilhante ideia do tal único Ser pensante da trama: enxertar um vírus de computador na nave-mãe allien, cujo tamanho e avanço tecnológico não deveria, segundo meu bom senso, ser facilmente abalada por travessuras da informática.

Minha indisposição quase me fez levantar da poltrona e sair da sala do cinema quando o presidente dos EUA, na iminência de uma batalha alienígenas X terráqueos, proferiu um discurso inflamado afirmando que o 4 de julho – dia da independência dos Estados Unidos da América – se tornaria a data da independência mundial:

“O dia em que todos se tornaram irmãos.”

Aí foi um tal de aparecer closes de russos, japoneses, árabes e vietnamitas: todos ávidos em adentrar na Porta da Esperança. Daí eu relaxei e comecei a dar risada.

Roteiro clichê

Depois do speech, o presidente (pre-si-den-te!) montou num jato e foi brincar de mocinho X bandido com os E.Ts. Mais cinquenta minutos de porrada, a munição da tropa terráquea acabou. Aí veio a surpresa. Um dos jatos da tropa “do bem” era pilotada pelo cachaceiro do filme, cujo perfil e história de vida são taxados de loser pelos norte-americanos.

Pois foi justamente no jato do bebum que havia sobrado um míssil. Outra surpresa: uma falha ocorreu no jato dele e o míssil não pode ser lançado. Tensão. Num ato de heroísmo histérico plasmado num roteiro de um anti-herói caricato, o loser encontrou a sua redenção jogando seu avião contra a arma letal dos alliens. Vitória!

O povo no cinema tinha orgasmos. Com o cotovelo apoiado no braço da poltrona e a cabeça apoiada na mão, eu refletia ser uma pena que o único Ser pensante da turma estivesse brincando de hacker na nave-mãe, pois ele certamente teria sugerido que nossos genuínos kamikazes poupassem a vida do pobre alcoólatra. O filme era tão patético que me deu preguiça de continuar prestando atenção.

Permitam-me tecer só mais um comentário sobre este filme ridículo antes de eu continuar com minhas reflexões. Anos e anos depois, o Daniel me chamou a atenção para o detalhe mais bizarro do qual eu não me lembrava. Para se transportarem até a nave-mãe, o Will Smith e o único Ser pensante da trama utilizaram uma navezinha alienígena que havia espatifado na Terra naquele episódio do deserto do Novo México, décadas atrás.

Pois é… Com nossa inédita capacidade em consertar naves extraterrestres, está explicado o motivo de o disquete não ter dado pau quando o vírus foi enxertado na nave-mãe…

Os indícios começam a tomar forma

Enfim, na saída do cinema, enquanto a galera se deliciava com a resenha do filme, eu me esforçava para trazer das profundezas do meu cérebro a palavra ideal para designar tudo aquilo. Em algum instante, uma amiga me perguntou o que eu tinha achado o filme.

Então a constatação da minha pirraça cinematográfica caiu feito uma bigorna na minha cabeça. Por fim, respondi secamente: “Chutado.” A turma me expunha variados níveis de espanto à medida que eu tagarelava todos os meus argumentos.

A displicência com o real – aqui entendido como eventos físicos e culturais – era algo que sempre me incomodou, mas eu não a percebia como coisa nítida. Ela se manifestava na arbitrariedade com que as leis da física eram tratadas ou mesmo ignoradas. Superman me entediava e Missão Impossível me deixou pokerface.

Também havia a quase nulidade de conteúdo. Tem-se certo enredo, mas recheio consistente não. Daí, parece que tais lacunas são preenchidas com rajadas de laser e metralhadora. As intermináveis batalhas de Stars Wars exemplificam. Talvez por isso o nome seja tão sugestivo.

Por fim, quando não se tem criatividade inteligente para bem embasar uma ficção científica, recorre-se a algum dom mirabolante para explicar as peripécias do mocinho em Matrix e o funcionamento dos pre cogs – estes, um trio de “videntes” – que são as peças fundamentais da engrenagem pré crime em Minority Report.

Ainda em 1996 ou 1997 foram as últimas vezes que pisei no cinema. Não tive preparo psicológico para encarar Armageddon. Fui naturalmente deixando de frequentar o cinema. Lembro-me de eu não ter me lamentado pelo fechamento do Cine Cariru. Hoje penso diferente. Creio ser uma lástima nosso bairro ter ficado sem aquela agitação gostosa. Afinal, quem não lidava bem com o cinema era eu…

Enfim, a descoberta do cinema

Até 2001 eu achava que cinema era isso: filmes de ação e ficção científica. Não que estes gêneros fossem necessariamente ruins, mas para o meu gosto não surtiam nenhum efeito. Por que não faziam filmes simples?

Algo que explorasse o cotidiano, valores humanos… Algo sem grandes efeitos tecnológicos. Simples e interessantes como a música A Banda. Ou mesmo uma ficção inteligente como Geni e o Zepelim. Imaginem um filme sob a batuta de Construção, o quanto não seria reflexivo e arrebatador?!

Já em Juiz de Fora, o Daniel me apresentou o cinema europeu. Senti-me em casa, próxima dos meus vinis. Filmes com críticas lúcidas, ritmo diferente e condução reflexiva da narrativa. Excelentes desconhecidos atores. Virei frequentadora assídua dos ciclos de cinema fomentados pelo Centro de Línguas da Universidade Federal de Juiz de Fora e pela FUNALFA. Foi num desses ciclos, especificamente em um sobre cinema francês, que eu conheci o Fabinho, outro grande amigo.

Juiz de Fora, aqui representada pela FUNALFA, foi o berço da minha formação cultural.

Nestes ciclos, conheci obras de grandes diretores e fiquei a par do retorno do cinema nacional, algo que até então não passava de putaria para mim. Matriculei-me na disciplina Introdução ao Cinema da Faculdade de Comunicação da UFJF a fim de aprender sobre suas técnicas, linguagens e escolas.

Dentre elas, a Nouvelle Vague e o Neorrealismo Italiano me conquistaram. Constatei que o cinema contemporâneo, inclusive o nacional, carrega muito da herança dessas vertentes. E, finalmente, dentre técnicas de filmagem, fui apresentada à que mais me identifico: o plano sequência.

A passagem do tempo é a navalha que corta na carne.

Outros vieses da sétima arte

O filme Nobody Knows (Ninguém Pode Saber)

Depois que o Cine Palace (Espaço Unibanco) foi reinaugurado, tornou-se meu segundo lar. Foi lá que assisti a um dos meus prediletos: Ninguém Pode Saber (Nobody Knows). Saí do cinema meio catatônica devido à minha perplexidade ante a ele. Lembro-me de ter ficado bem emocionada quando cheguei em casa e parei para digeri-lo.

A história do filme, baseada em fatos reais, é o cotidiano de uma família em Tokyo. Narrativa não linear, sutil, verossímil. Próximo das pessoas. Talvez por isso mesmo, provoca sensibilidade e empatia. Era isso que eu procurava nos filmes: algo inteligível e palpável. Graças a ele me enveredei pelo cinema japonês, o qual descobri ser fascinante.

Blockbusters X Cult

Engana-se quem acha que virei cult. Aliás, até hoje, não entendo o significado disso. Se for aquela esquisitice de quem julga ser o dono do bom gosto cultural, já logo adianto que considero esse tipo de postura algo empobrecedor e que torna as pessoas cegas. Fecha horizontes. Presta-se grande desfavor à criação e difusão da arte e cultura. Gosto é gosto.

Na dolorosa corrente cultural brasileira, o Cine Palace foi fechado.

Não penso que filmes hollywoodianos sejam ruins. Acho que tive o azar em ser bombardeada pelos blockbusters merda da minha adolescência. O trauma foi tão grande que nem pensei que talvez existisse o outro lado.

Uma das minhas primeiras surpresas neste sentido foi Casa de Areia e Névoa, que tem um ritmo mais lento, sem ação e é muito instigante. Surpreendeu-me ser filhote de Hollywood.

Penso até que X-MEN e Homem Aranha sejam filmes legais de ver. Apesar da lisérgica transformação genética que lhes atribui superpoderes, o cerne de ambos são os conflitos inerentes ao Ser humano.

O amadurecimento das personagens neste sentido é bem evidente e desenvolvido. Creio que foram boas dosagens de conteúdo, ação e efeitos especiais. Confesso, aliás, que peguei carona com o Noturno quando ele invadiu a Casa Branca em X-MEN II. A cena é muito bem bolada!

O olhar vai mudando no tempo e no espaço

Depois de algum estudo sobre cinema e também efetivamente assistindo a mais filmes, o olhar crítico fica mais aguçado. No entanto, me policio para não ser rígida nas análises. Agora fico de boa diante dos festivais de clichês e pondero o contexto em que os filmes foram feitos, poispolítica, padrões societais e obscurantismo mercadológico influenciam demais.

O mais legal disso tudo é identificar a miscelânea entre as diferentes características de gêneros cinematográficos: ver americano produzir filme “cabeça” e europeu estourar pipoca. Sempre me lembro da quantidade de pessoas que se surpreenderam ao ver Crash: “Não é que o filme é bom mesmo?!”

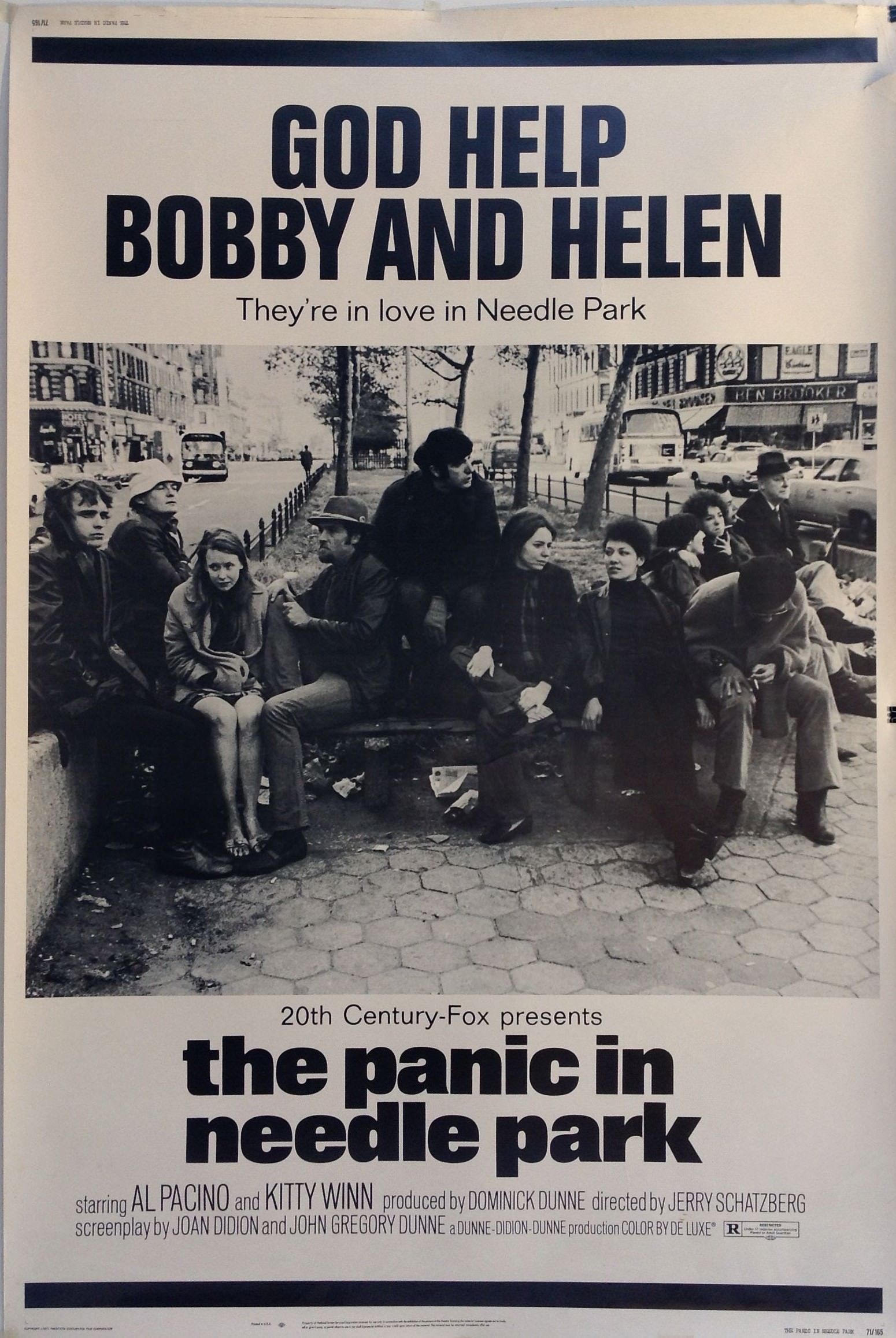

Eu me surpreendi com o E X Í M I O (e atemporal) The Panic in Needle Park. E quase caí das pernas com o fraquinho e didático Nasce uma Estrela. As esquisitices do Oscar ficam para uma próxima.

Vida longa a todas as vertentes do cinema, pois delas sempre teremos grandes surpresas!

Desbravando o lado bom de Hollywood.

Fabio Fortes

Querida Paulinha! Como gosto de ler seus textos e acompanhar suas tão inteligentes reflexões. Achei genial a imagem do filme sobre “A banda”! Lembro como se fossem ontem daquelas tardes de cinema francês. Como era boa aquela descoberta, não era? Meu grande beijo com saudade!

Paula Esposito

Fabinho, meu gentil amigo! Receber seus elogios é lisonjeador e me estimula. A propósito, as descobertas vindas das nossas tardes de cinema francês ainda influenciam, inspiram e cutucam as minhas “inteligentes reflexões”. E também a sua ética, que tenho aqui como instrumento norteador desde aquela época. É muito legal olhar para trás e ver o quanto foi benéfico para o nosso crescimento cultural e humano. Beijo no coração e até muito breve!

Maria Helena

Querida filha, é sempre um prazer ler seus posts, sua forma peculiar de escrever e sua inteligência para descrever suas opiniões. Me lembra uma pessoa muito querida por nós! Parabéns!

Paula Esposito

Obrigada, Cloca! Fico muito feliz pelos seus dizeres. Escrever é em dos meus maiores prazeres. É particularmente lisonjeiro saber que a minha escrita se faz de forma interessante o suficiente para despertar o interesse e conhecimento sobre alguma pauta qualquer. Beijo no coração!